Europäischer Tag der Restaurierung

https://tag-der-restaurierung.ch

https://www.ecco-eu.org

https://www.restauratoren.de

Europäischer Tag der Restaurierung

https://tag-der-restaurierung.ch

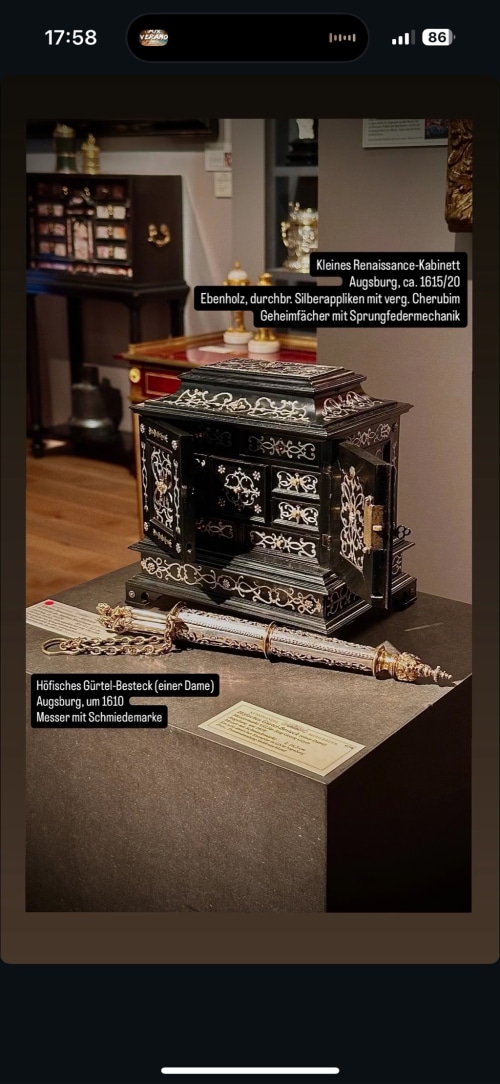

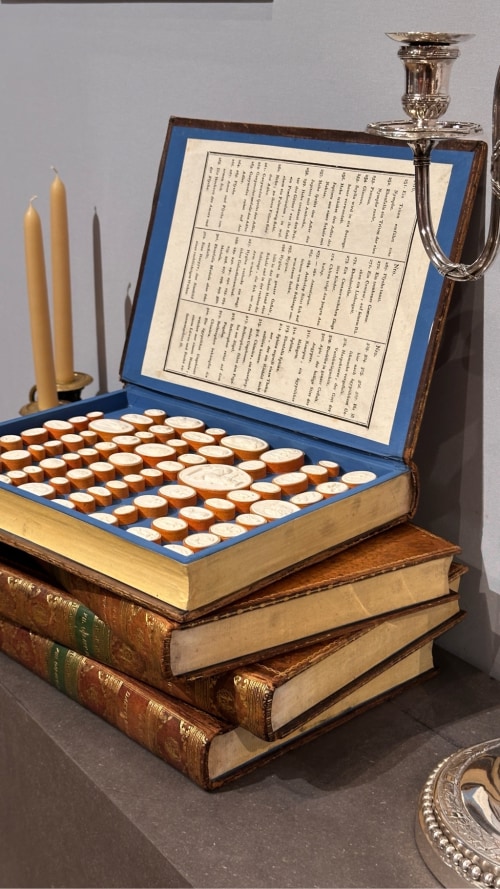

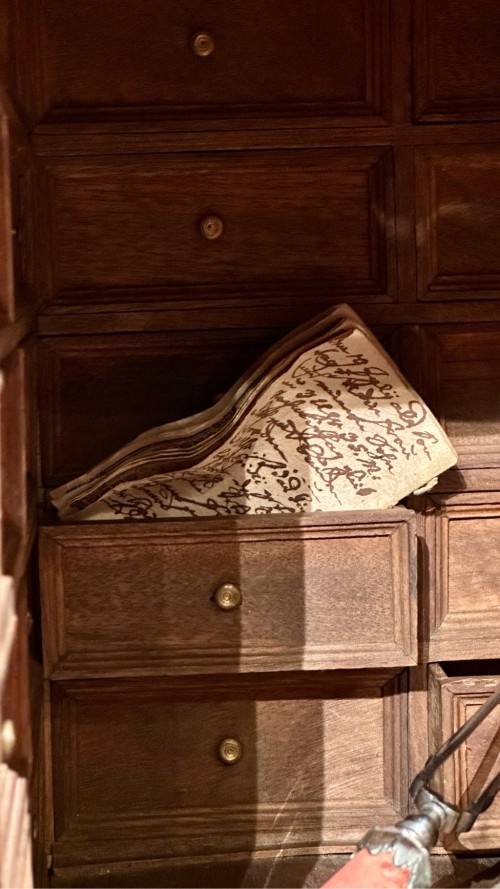

Einige Impressionen von der Munich Highlight, der internationalen Kunstmesse, die mit einer sorgfältigen Auswahl an Meisterwerken aus verschiedenen Epochen inspiriert und Kunstliebhaber aus aller Welt verbindet.

Das herrliche Herbstwetter in München hat mich gestern erneut dazu inspiriert, die Kamera zur Hand zu nehmen – die Farben dieser Jahreszeit sind einfach zu schön, um sie nicht festzuhalten.

👉🏽 https://youtube.com/shorts/5MHJTBgqPGI?si=xSJ797Bx5uL8L1To

Vitra Design Museum – Architecture & Science Fiction Design

Der Besuch im Vitra Design Museum in Weil am Rhein führte mich durch zwei besonders spannende Bereiche: die «Architecture Tour» über das Gelände und die Ausstellung «Science Fiction Design» im Schaudepot.

Die Architecture Tour war ein Highlight: ein lebendiges Museum unter freiem Himmel, in dem Bauten von Zaha Hadid, Frank O. Gehry, Tadao Ando, Herzog & de Meuron oder SANAA zu sehen sind. Mal expressiv und skulptural, mal streng geometrisch und reduziert – jedes Gebäude ein Kunstwerk.

Im Schaudepot taucht man in die Welt des Science-Fiction-Designs ein. Zwischen all den futuristischen Entwürfen stach ein einzelnes Stück besonders hervor: der ‘Argyle Chair’, ein Designklassiker von Charles Rennie Mackintosh aus dem Jahr 1897, den er für den Speisesaal des Argyle Street Tea Rooms in Glasgow designte.

Die ungewöhnlich hohen Rückenlehnen der Stühle bildeten eine Art Sichtschutz um den Tisch und verliehen ihnen zugleich eine unverwechselbare Eleganz.

Der Weg in die Welt des Science-Fiction-Designs ist bemerkenswert: Ridley Scott ließ im Film «Blade Runner» die Replikantin Rachel, die Gefährtin von Harrison Fords Figur Rick Deckard, so elegant in dem Stuhl Platz nehmen, dass der Argyle Chair selbst zum Requisit einer futuristischen Welt wurde.

Außerdem taucht der Stuhl in Produktionen wie The Addams Family, Star Trek: The Next Generation, Babylon 5 und Dr. Who auf – ein Beweis dafür, wie zeitlos und visionär Design sein kann.

Der Besuch war für mich eine inspirierende Reise: draussen die gebaute Architektur-Vielfalt im Hier und Jetzt, drinnen die Visionen und Zukunftsbilder – mal verspielt, mal komplex, doch immer aufregend. Und mittendrin dieser Mackintosh-Stuhl, der für mich die Brücke geschlagen hat – von 1897 direkt in die Zukunft.

Followers

Followees

Ali Osman Abalı

Instagram: aliosmanabali - Fotokünstler - Dokumentarfilmproduzent – Dokumentarfotograf – Fotolehrer – sozialer Aktivist